Fair ist anders

Wir haben in den früheren Beiträgen betrachtet, wie der Kollektivvertrag den Expert(inn)enstatus und die Höherreihung regelt. Bei detaillierter Durchleuchtung zeigt sich, dass viele dieser Bestimmungen komplex und intransparent sind. Stellen wir uns eine Mitarbeiterin vor, die fast ihr ganzes Berufsleben an der Universität verbracht hat und für die letzten Jahre von IIb auf IIIa umgereiht werden soll. Sie landet in Regelstufe 2 und „verliert“ zirka 18 Jahre:

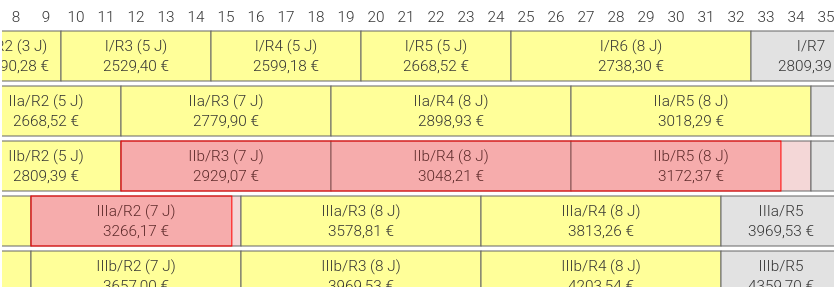

Ihr Bruttogehalt erhöht sich dabei um 93,80 €, 4 Monate später rückt sie auf Regelstufe 3 vor, das Gehalt erhöht sich um weitere 312,64 €. Würde man ihr die gesamte Dienstzeit anrechnen, bekäme sie gleich 797,16 € mehr. Erfahrungsgemäß war diese Mitarbeiterin schon seit Jahren falsch eingestuft, und diese deutlich merkbare Gehaltserhöhung würde wenigstens einen Teil der jahrelang nicht bezahlten Mehrarbeit abgelten.

Außerdem wäre das bei Arbeitsplatzwechsel die Entlohnung, die meistens vereinbart wird, denn wenn Mitarbeiter:innen von einer Universität an eine andere wechseln, werden ihnen oft die gesamten Vordienstzeiten angerechnet, weil die Universitäten sonst für viele ausgeschriebene Stellen gar kein Personal mehr finden. Die zeitliche Rückreihung in eine niedere Regelstufe diskriminiert also auch noch interne Bewerber*innen gegenüber externen.

Die Gehaltserhöhungen, die sich aus Höherreihungen und Vorrückungen ergeben, können sehr unterschiedlich ausfallen. Je länger man auf die Zahlentabellen schaut, desto verwirrter wird man. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum manche Verwendungsgruppen acht Qualifikationsstufen haben, andere nur fünf, denn es besteht, was das früheste Eintrittsdatum betrifft, kaum ein Unterschied zwischen einem Lehrling und einem Maturanten. Die Lehrzeit wird nämlich nicht angerechnet. Die Erwerbsbiografie, in der jemand vom 15. bis zum 65. Lebensjahr an der Universität verweilt, existiert heute nicht mehr.

Noch trauriger ist das Bild, wenn man den Expert(inn)enstatus einbezieht. Die zahlreichen Regeln und Kriterien im Kollektivvertrag sind mehr oder weniger Wortverschwendung, denn der Expert(inn)enstatus wird kaum angewandt, verursacht aber hohen Verwaltungsaufwand. Diese Bestimmungen sind genauso unpraktikabel wie die Anweisungen zur Berechnung einer Höherreihung. Wie wir gesehen haben, lässt sich hier die Formel des Kollektivvertrags auf die höchsten Regelstufen gar nicht anwenden, weil diesen kein Zeitraum zugewiesen ist und deshalb der Vorrückungsstichtag fehlt.

Das Gehaltsschema des Kollektivvertrags belohnt weder die Mitarbeiter*innen mit zusätzlichen Fähigkeiten, noch jene mit Engagement, die zusätzliche Aufgaben übernehmen, sondern nur die, die still halten und warten. Mit der Zeit kommt die Vorrückung. Oder man wechselt den Arbeitgeber. Wer zwischen den Universitäten wechselt, profitiert. Das kann nicht das Ziel eines Kollektivvertrags sein, der ja ein für alle Universitäten übergreifendes Regelwerk liefern soll.

Man hat bei all den unpraktikablen Regelungen den Verdacht, dass sie nur ablenken sollen. Wer mit seiner Entlohnung unzufrieden ist, wird durch den Antrag auf Expert(inn)enstatus oder Höherreihung beschäftigt. Damit vergeht Zeit, bevor man erkennt, dass das keine Aussicht auf Erfolg hat. Eine mögliche Kündigung wird so nach hinten verschoben. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung, die den Universitäten keine Vorteile bringt, sondern nur frustrierte Mitarbeiter*innen.

Von einem Kollektivvertrag kann man mehr verlangen. Es muss möglich sein, das Gehaltsschema zu vereinfachen. Dann wird es auch handhabbar. Das spart den Universitäten Verwaltungsaufwand und bringt Mitarbeiter*innen Klarheit und Berechenbarkeit. Nur wenn auf den ersten Blick klar ist, welche Mehrarbeit wie viel an zusätzlicher Entlohnung bringt, können beide Seiten abschätzen, ob sich der Aufwand lohnt und die Bewertung fair ist. Das schafft Handschlagqualität, und die sollte immer den Umgang von Vertragspartnern miteinander bestimmen.